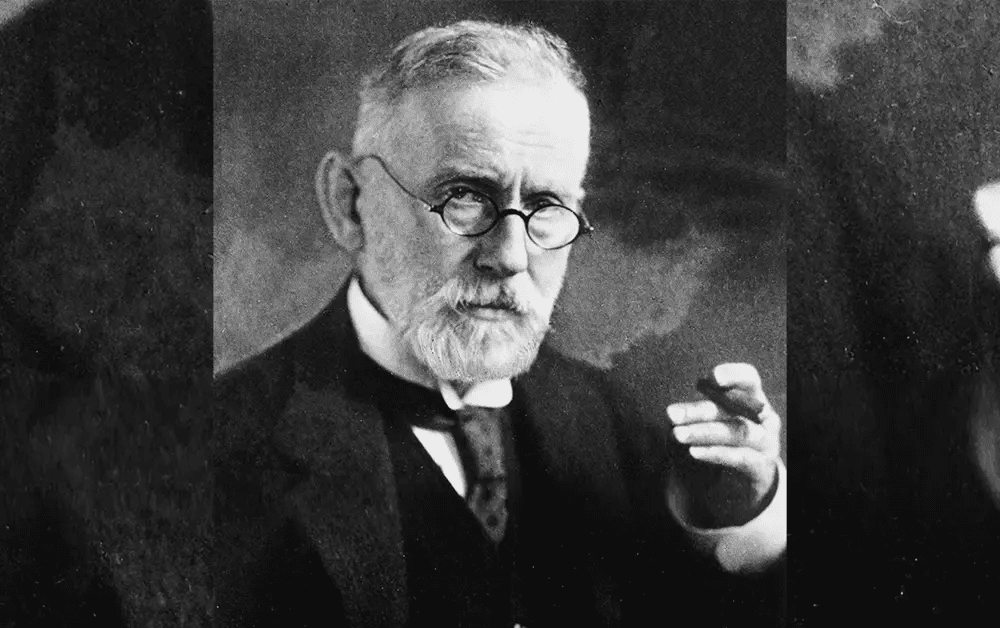

Свою Нобелевскую премию Пауль Эрлих получил в 1908 г., но и после этого многократно оказывался в списке ее номинантов, что в общем неудивительно, поскольку среди его достижений числится — создания лекарства от сифилиса, обоснование теории иммунитета, создание иммунологической терминологии, изобретение химиотерапии,открытие гематоэнцефалического барьера и многое другое. Более подробно о жизни выдающегося биолога читайте в нашем материале, на сайте iwroclaw.com.

Гениальный двоечник

Пауль Эрлих прожил относительно недолгую, но яркую и насыщенную событиями жизнь. Он родился в состоятельной еврейской семье, в городе Штрелен ( совр. Стшелен), что в Нижней Силезии. Его отец владел трактиром с постоялым двором и винокурней. Семья Пауля была далека от мира науки, и мальчику закономерно прочили жизнь торговца и продолжателя дела отца.

К счастью, дедушка Пауля по отцовской линии был ученым и преподавателем физики и ботаники в университете Вроцлава, и сумел внушить внуку интерес к науке. Важную роль в выборе будущей профессии Эрлиха сыграл и двоюродный брат его матери — бактериолог Карл Вейгарт, познакомивший юношу анилиновыми красителями. Эта тема настолько увлекла Пауля, что во время учебы в медицинской школе Вроцлава, он ничем другим не интересовался, из-за чего считался двоечником и нарушителем порядка.

Отметим, что Эрлих также учился в Лейпцигском и Старбургском университете, и что характерно, и там, и там картина с успеваемостью у него была одинаково плохая.

Тем не менее к моменту получения диплома, в 1878 г., он уже мог похвалиться созданием целого ряда красителей, находившихся в сродстве с различными клетками. Через год молодой ученый опубликовал работу об окраске кровяных телец, в которой, используя трехмерность структуры молекул, предсказал связь красителя с определенными тканями.

Благодаря “ранним” исследованиям Пауля Эрлих, мы также знаем сегодня, что существует несколько видов лимфоцитов без гранул и несколько разновидностей гранулоцитов.

“Волшебная пуля” Эрлиха

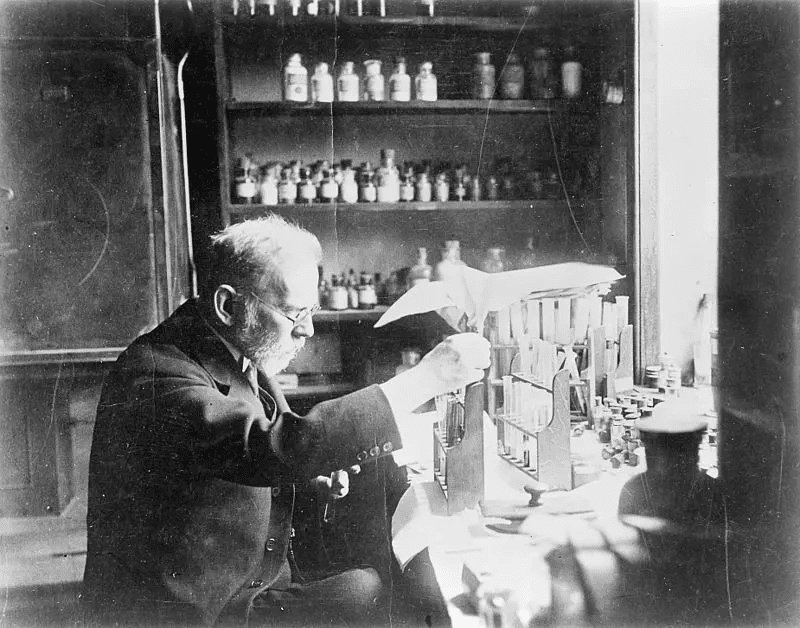

В 1878 г. ученый работал в Берлинской медицинской клинике, где у него была возможность заниматься любыми исследованиями. Эрлиха заинтересовала тема окраски возбудителя заболевания, превратившаяся со временем в идею о “волшебной пуле”.

Суть этой идеи состояла в том, что поскольку существует краситель для одной ткани, то должен быть и “краситель микробов”, попавших в организм. А если есть такая краска, то должно быть и вещество, которое будет убивать именно этот вид микроорганизмов. И возможно таким убийцей является тот самый, единственный краситель.

В 1882 г. Пауль Эрлих, уже в звании профессора, находясь на должности главного врача одной из клиник больницы Шарите, познакомился со знаменитым Робертом Кохом, открывшим незадолго до этого возбудитель туберкулеза. Эрлих предложил Коху свой метод окрашивания туберкулезной палочки ( кстати, используется и по сей день). С этого момента началось многолетнее сотрудничество и дружба двух выдающихся ученых.

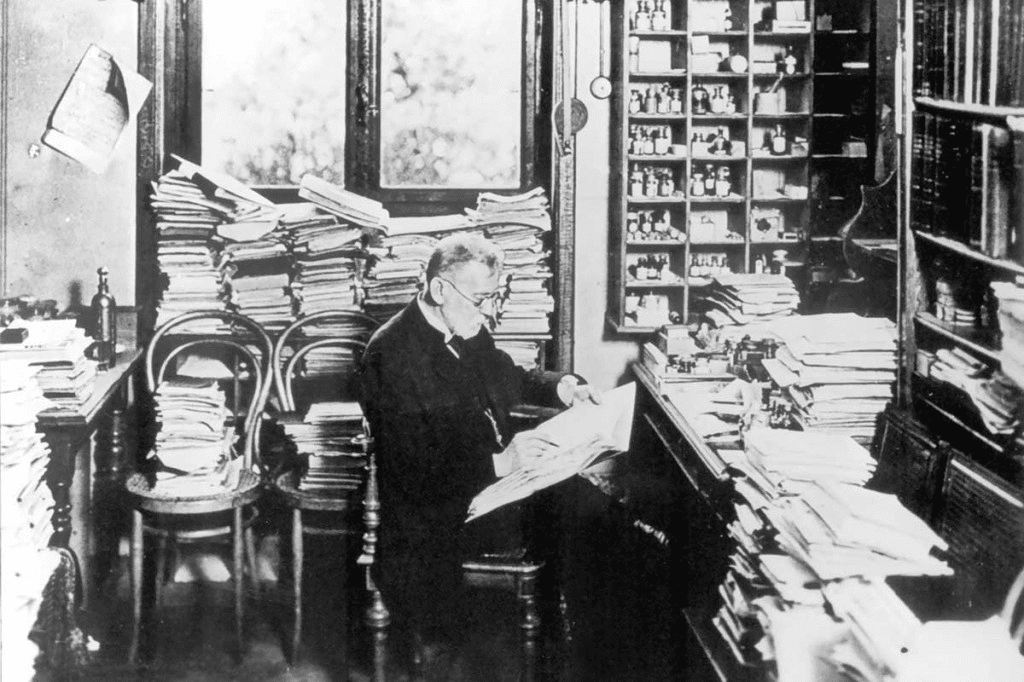

В 1888 г. во время эксперимента с возбудителем туберкулеза, Пауль Эрлих заразился сам и заразил своих близких. Ему пришлось срочно уехать вместе с семьей на лечение в Египет, где он прожил 2 года. Когда же Эрлих вернулся в Германию, то обнаружил, что в результате интриг, потерял пост руководителя клиники. Благо была собственная лаборатория, где он мог работать и проводить эксперименты. А вскоре помог и Кох, предложив должность ассистента в Институте инфекционных болезней. Тогда же Эрлих стал профессором Берлинского университета.

Антидифтерийная сыворотка и теория “боковых цепей”

Работа с возбудителями инфекционных заболеваний свела Эрлиха с будущим лауреатом Нобелевской премии и создателем противодифтерийной сыворотки — Эмилем фон Берингом. Эрлих сумел повысить эффективность сыворотки, предложив вводить ее подопытным повторно, пока не образуется антитоксин в необходимой концентрации. Кстати, он же и помог фон Берингу наладить массовое производство этого препарата.

В это же время ученый начал разрабатывать теорию “боковых цепей”. Принцип взаимодействия живой протоплазмы (гигантской молекулы) с молекулами химических элементов, Эрлих описал, как взаимодействие Солнца и метеоритов. Он считал, что внутри протоплазмы имеется ядро к которому присоединены “боковыми цепями” атомы и их комплексы. Исходя из этого, ученый предположил, что в клетках имеются специфические рецепторы, способные коммуницировать с возбудителями.

В 1897 г. Эрлих углубил теорию “боковых цепей” и предложил ее для рассмотрения в научных кругах. Так, он утверждал, что “боковые цепи” находятся снаружи клеточных мембран (сейчас это рецепторы) и способны “общаться” с химическими элементами, находящимися в этой среде. Некоторые из них !контактируют” с токсинами микроорганизмов, образуя связку “ключ-замок”. Такая клетка, по мнению Эрлиха, быстро мутировала и “выбрасывала” дополнительные боковые цепи, нейтрализующие токсин, защищая не только себя, но и весь организм в целом.

Эти “боковые цепи” Эрлих назвал — антителами, а его теория очень близка к хорошо изученному сегодня механизму гуморального иммунитета.

Нобелевская премия на двоих

Теория “антител” вызвала неоднозначную реакцию в научных кругах. Особенно яростно спорил с Эрлихом известный русский биолог Илья Мечников, считавший, что иммунитет обеспечивается фагоцитозом (активным захватом и поглощением микроскопических объектов одноклеточными образованиями). Эрлих же считал, что основная роль в защите организма принадлежит антителам.

Как это часто бывает, по прошествии времени оказалось, что правы были оба. Тем не менее заслуга Эрлиха в том, что он первым указал на взаимодействие между патогеном и клеткой, и назвал этот процесс химической реакцией.

Что касается спора Мечникова с Эрлихом, чтобы примирить двух ученых, Нобелевский комитет, в 1908 г., разделил премию между ними, признав обоих основателями современной иммунологии.

Кстати, Эрлиха номинировали на Нобелевскую премию — 76 раз, в том числе и после 1908 г. в списке за открытия в области химии.

Как победить спирохету?

Идея “волшебной пули” продолжала мотивировать ученого к дальнейшим научным экспериментам. Так, пытаясь “убить” возбудителя сонной болезни — трипаносому, он перепробовал более 500 красителей, пока удалось создать эффективный препарат — арсенофенилглицин.

После этого пришла очередь искать “пулю” для еще одной страшной болезни — сифилиса, возбудитель которого — бледная спирохета по многим параметрам напоминала трипаносому.

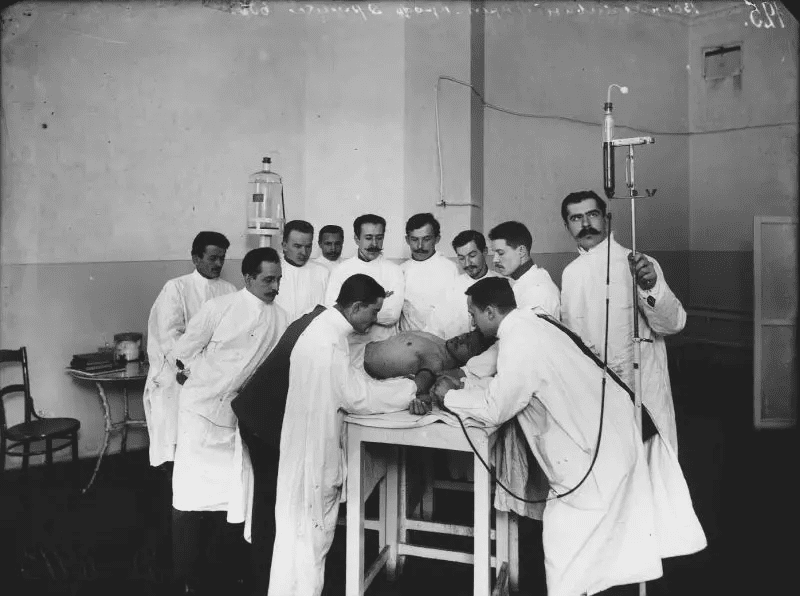

Поиски лекарства от сифилиса закончились в 1909 г. созданием препарата № 606, который назвали сальварсаном. Он отлично показал себя во время испытаний и стал первым в истории фармацевтики химическим препаратом.

В 1910 г. началось широкое применение сальварсана, однако вскоре выяснилось, что при введении недостаточной дозы, возбудитель болезни быстро приспосабливается. Так, благодаря Эрлиху, было сделано еще одно важное открытие — лекарственная устойчивость.

Однако скандалы и нападки из-за проблем с сальварсаном, который он, кстати, доработал и назвал “неосальварсан”, не прошли даром.

По своей натуре, Эрлих был очень чувствительным человеком. В 1915 г. сердце ученого не выдержало и он скончался от апоплексического удара.